Biographie

Né en 1986 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Samuel Gelas grandit dans un contexte religieux où l’art et l’accès à la culture laïque se heurtent aux normes et à la rigueur qui caractérisent le culte évangélique. Samuel déverse alors sa sensibilité et ses rêves dans la pratique du dessin :

« Dès mon enfance, rêveur, je griffonne. Je dessinais ma mère, elle était à mes yeux grosse mais aussi forte, imposante, avec des ailes de papillon ».

À l’âge de 9 ans, au cœur du temple évangélique dont le père est un ancien, le divorce de ses parents est un cataclysme. Le fossé entre le cadre religieux et la réalité le pousse à franchir les limites pour observer le monde. Cet écartèlement entre deux espaces opposés le pousse à partir. Le monde est cependant toujours regardé par le prisme et le filtre de la culture judéo-chrétienne qui oppose le bien au mal, la justice à l’injustice ; les armées du salut aux pécheurs. À la sortie de l’école de métiers d’art de Point-à-Pitre, la confrontation avec les autres artistes dans les ateliers Glacière (2006) à Paris le renvoie à ses limites, à son approche scolaire, à sa connaissance partielle et fragmentée de l’histoire de l’art ; écrasé par des siècles de création, lors de sa première visite du Louvre, réalise d’être une « goutte dans l’océan ». Le choc des cultures le bouscule et l’interroge. « Tu as du savoir-faire mais qu’est-ce que tu fais savoir ? » – Lui demande le directeur des Ateliers. De ce dernier il apprend à épurer, à être clair dans son propos. L’école supérieure d’art de Cergy précise ses intentions.

L’expérimentation le pousse à observer la condition humaine, les sans domicile fixe, les scènes de vie dans le métro, dans la rue piétonne de Point-à-Pitre. Le travail dans le centre socio-culturel Maurice Noguès affine ce regard. Au retour en Guadeloupe, le pays traverse une crise profonde. Ce décalage avec la France hexagonale déclenche en lui le besoin de transcrire sur la toile un portrait fidèle de la réalité qu’il mélange avec les éléments de la fable dans une visée critique qui se traduit dans la pratique de l’hybridation ; ce qui provoque chez lui une réelle boulimie et donne vie à un riche corpus d’œuvres que l’on pourrait lire comme des chapitres d’un long travail d’écriture plastique et narrative.

Poésie urbaine, 2014 – Pierre noire et acrylique sur toile – (160 cm X 500 cm)

« Poésie urbaine » s’insère pertinemment dans le contexte social et politique actuel qui assiste à l’émergence du pouvoir de gangs opposées à l’autorité de l’État signifié par les forces de l’ordre. Le genre de la fable morale et de l’apologue semble articuler la narration visuelle à la réalité lorsque chaque personnage, chaque portrait devient métaphore, faisant explicitement référence au monde animal, à un monde sauvage régit par un esprit de meute : les « chyen lari », les hyènes, des hommes à tête de chien apparaissent avec la mention Dog Side ». Le black portrait, intensifié et texturé par l’usage de la pierre noire, renvoie à la peinture figurative des artistes Ayogu Kingsley, Chéri Cherin, Chéri Samba entre autres, lorsqu’il donne épaisseur aux corps qui sortent de la toile :

« J’ai entrepris une démarche picturale à la fois ludique, poétique et critique du monde dans lequel je regarde et analyse les phénomènes médiatiques et sociétaux de la vie quotidienne. Certaines de mes peintures questionnent la nature humaine à travers ses diverses formes d’animosité, d’animalité mais également d’inhumanité dans un corpus travaillant avec force la question des violences urbaines, sociales et culturelles ». (S. Gelas)

Si la réalité filtrée par la condition humaine n’est que conscience et connaissance d’une vision (cf. Magritte, surréalisme et avant gardes), ici l’artiste fait appel à la poésie comme prisme d’observation du monde qui l’entoure. Les dualités bien/mal, sauveur/sauvé, nature/culture, sont renversées par la neutralisation des super-pouvoirs fictionnels de Batman, Superman, Joker, qui ne peuvent que succomber à la violence ou suivre la meute.

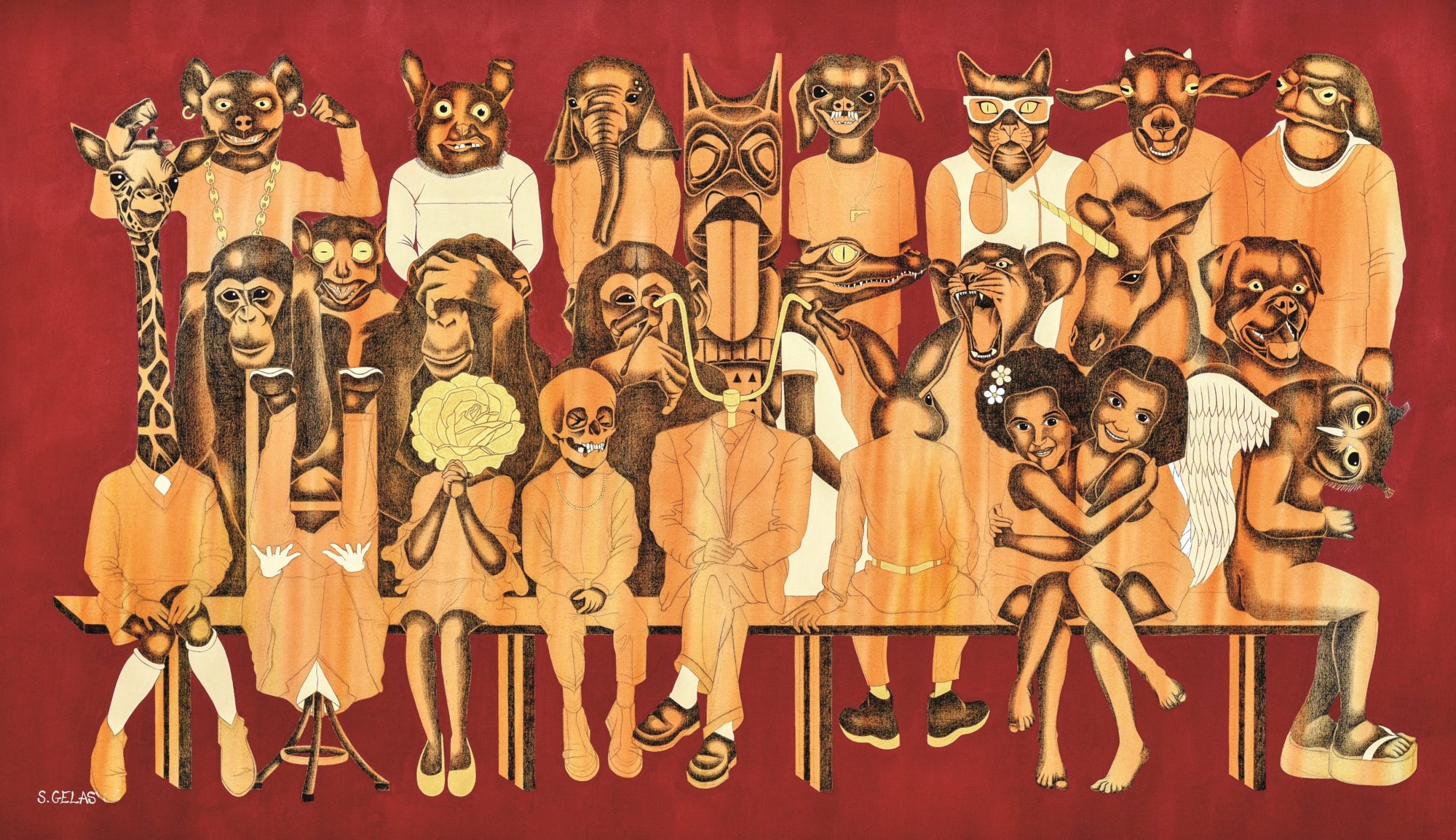

Du portrait de groupe au portrait de classe :

« À la cour des grands »

La meute devient groupe et photo de classe dans une série de portraits dans laquelle l’artiste réalise une transition vers l’univers de l’enfance et induit le spectateur à regarder le monde avec les yeux d’un enfant, de son propre enfant intérieur. Il ne s’agit pas d’une régression mais de faire un pas de côté, prendre de la hauteur, élargir notre focale et notre champ de vision, de trouver une alternative possible à la désillusion et à la violence. L’observation fine et attentive d’un monde en mutation cède ici le pas à la légèreté, au jeu, à l’inconscience des enfants qu’on ne peut pas toutefois soustraire au danger imminent de la perte. L’idée est celle d’immerger le spectateur dans ses souvenirs d’enfance, première expérience du monde, à la fois intime et partagée universellement.

Portrait de classe I, 2019 – Pierre noire et acrylique sur toile – (160 cm X 250 cm)

La série est composée de trois toiles de format 160×250 où l’artiste passe progressivement de l’hybridation à la révélation, du dispositif du bestiaire à celui de la photo de classe qui garde les souvenirs de l’école tel un lieu qui unit et qui divise, lorsqu’il induit un décalage sémantique et culturel (français-créole) capable de perturber et disloquer l’individu en construction. L’enfant, lui, prend toute sa force de l’ironie et du jeu, de son sentiment d’appartenance au groupe :

« Espace multiculturel, la salle de classe réunit des personnes d’origines, de

religions et de caractères différents. Influencé par la pensée de la Relation

d’Edouard Glissant, Samuel en fait un lieu de rencontre entre des personnes de

cultures diverses, un lieu propice à l’échange, à la rencontre, ou pas. L’hybridité

n’est plus liée dans ce tableau à une possible animalité des figures mais à la

construction d’une ou de plusieurs identités, notamment à travers l’école. Le

portrait de classe illustre l’inscription de l’individu au sein d’un groupe social

construit et affirme avec force son individualité » (Cindy Olohou,2020 ).

Le monde des adultes est ici déjoué et définitivement supplanté par celui des enfants figées par l’appareil photo dans l’expression de leurs émotions et de leur place dans l’espace de l’apprentissage des normes et de l’assimilation aux modèles. Entre crainte et rébellion, les enfants montrent une réelle capacité à panser/penser et construire l’avenir, sur un fond bleu qui remplace le rouge-ocre du tableau précèdent. La cour d’école garde les traces de l’ordre imposé aux corps et la stupeur des visages surpris par l’œil externe qui scrute leurs faits et gestes. Mais il se charge d’une certaine mobilité, d’une liberté et d’une forme de rébellion métaphoriquement initiée par la maitresse d’école qui grimace devant l’objectif.

Portrait de classe II, 2019 – Pierre noire et acrylique sur toile – (160 cm X 250 cm)

Le portrait ce classe III brosse par des couleurs vives et foisonnantes le portrait d’une adolescence et d’une jeunesse encore marquées par l’insouciance et pourtant prises dans le filet de la connexion au monde, enfermées dans et par l’écran du téléphone portable. La multiculturalité et la relation doivent ici se confronter à la mondialisation et aux identités fragmentées.

Portrait de classe III, 2019 – Pierre noire et acrylique sur toile – (160 cm X 250 cm)

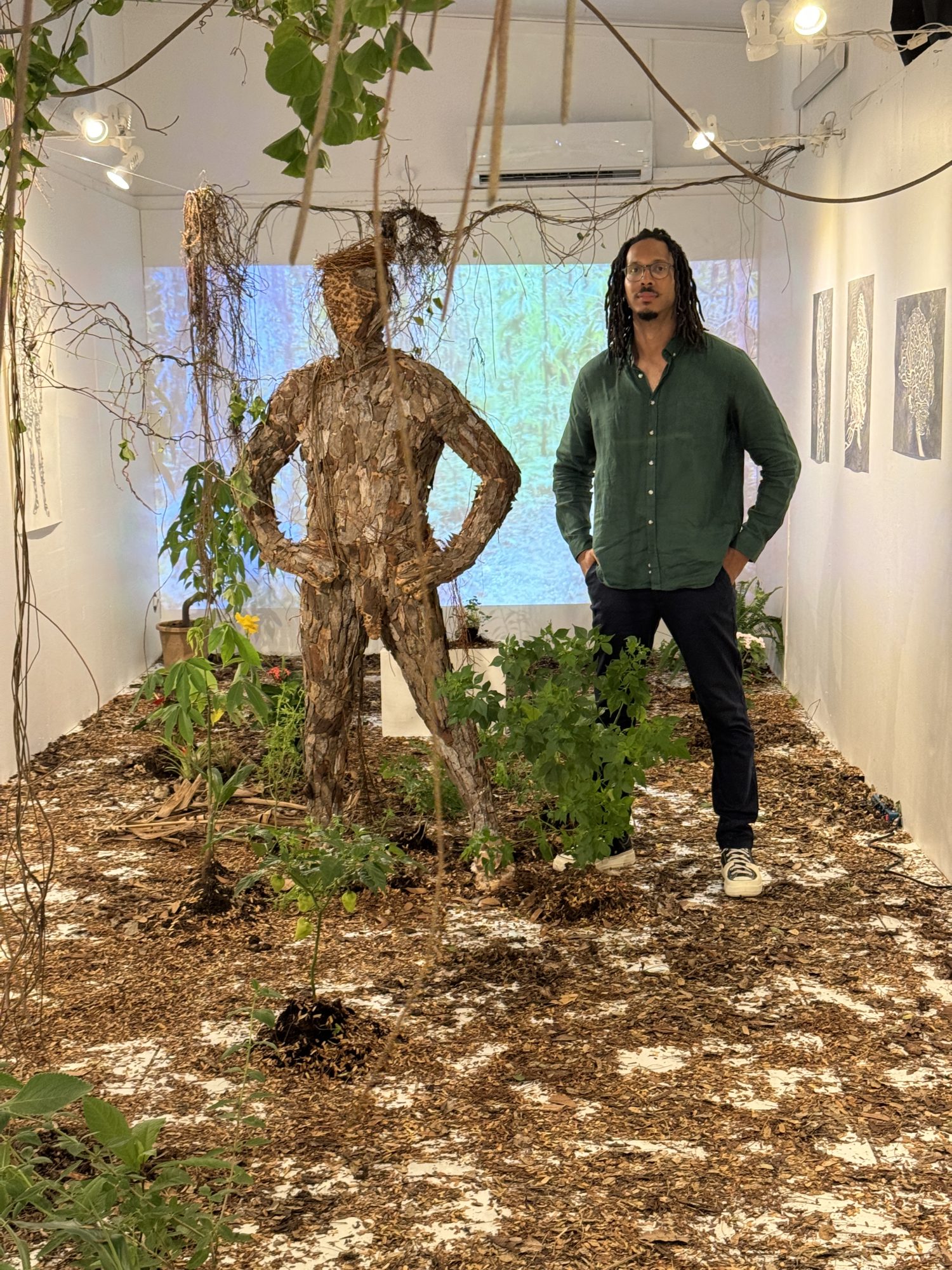

Le principe de l’hybridation anime enfin une récente phase d’expérimentation qui s’inspire encore une fois de la rencontre : l’humain revêt l’esprit de la forêt, devient homme-arbre, dans une forme de mimesis qui dit sa capacité d’adaptation, sa lutte acharnée pour survivre, sa pratique du marronage : « Un long travail d’observation m’a amené à une série de dessins que j’ai nommée Kô pyé bwa (le corps des arbres). Cette phase d’observation est suivie par une série d’expérimentations ; j’ai ainsi « disséqué » les écorces, l’humus, les champignons, les racines et les lianes. Tout un écosystème que j’ai tenté de rendre avec des lignes, des formes et des contrastes au crayons noir tel des zooms, des gros plans sur des dessins en petits format (20 x 20 cm) ». En effet, le rapport aux arbres, aux forêts, aux plantes, aux racines et aux lianes est synonyme d’une relation plus communément appelée « Lyannaj » (Samuel Gelas, 2024). Les liens se tissent dans une marche silencieuse est aussi dans la capacité de l’artiste à se recueillir et écouter la voix des arbres : « se taire pour leur laisser place et voix ».

Paola LAVRA,

Anthropologue, professeure de sciences humaines appliquées à l’art, curatrice et co-auteure